「あのカフェは、なぜか落ち着く」

「初めて来た場所なのに、なんだか居心地がいい」

そんな経験をしたことはありませんか?

人が感じるはこの「快適さ」というものは、どこから生まれてくるのでしょうか。

逆に、どんなに有名で立派な建物でも、どこか落ち着かず、早く帰りたくなる場所もあるでしょう。

今回は、“なぜか居心地がいい空間の正体”について、デザインや人間心理の観点から考えてみたいと思います。

居心地のよさは「五感」による総合評価

空間の快適さは、単なる見た目の美しさだけで決まりません。

視覚:照明の明るさや色、配置

聴覚:音楽の種類や音量、雑音の有無

嗅覚:香り、空気の流れ

触覚:椅子の座り心地、温度、質感

味覚:カフェや飲食店では食べ物・飲み物の味も直結します

人は無意識に、これら五感すべてを通じて空間を評価しています。

つまり、「なんとなく居心地がいい」と感じるのは、

複数の感覚刺激がバランスよく整えられている結果なのです。

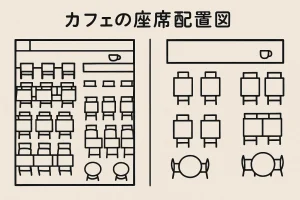

「人との距離感」が空間の空気をつくる

もう一つ見逃せない要素が、人との距離感です。

満員電車のようにパーソナルスペースが侵されている環境では、どんなにデザインが良くても「居心地がいい」とは感じません。

逆に、程よい距離が保たれ、会話がしやすく、他人の気配をうっすら感じられる程度の空間は、不思議と心地よさを生みます。

これはまさに、空間のデザイン=コミュニケーションのデザインと言えるかもしれません。

居心地のよさは「余白」と「リズム」から生まれる

デザインの世界でしばしば重視されるのが「余白」です。

空間においても同じで、

過剰に情報や物が詰め込まれた場所は落ち着かず、

一定の余白があることで安心感が生まれるのです。

さらに「リズム」も重要です。

たとえば、天井の高さが部分的に変わる、光の当たり方に緩急がある、家具の高さに段差がある――こうしたリズムは空間に動きを与え、居心地のよさを演出します。

科学的に見る「快適空間」

心理学や建築学の研究でも、居心地のよさに関する知見は数多く示されています。

照明:自然光に近い色温度(3000〜4000K)が安心感を与える

音:川のせせらぎやカフェのざわめきのような“ホワイトノイズ”は集中を助ける

自然要素:植物や木材など自然素材はストレス軽減に効果的

実際、オフィスに観葉植物を置いただけで、社員のストレスが減少したという研究結果もあるほどです。

これらの科学的知見を意識して取り入れると、「なんとなく落ち着く空間」を再現する精度は格段に上がるのです。

デザインの現場に活かす視点

我々の仕事であるデザインや映像制作においても、この「居心地のよさ」は大きなヒントになります。

広告デザイン:余白を活かし、視線の休まる設計をする

映像演出:緩急のあるテンポを作り、視聴者に“呼吸”を与える

Webデザイン:文字や画像を詰め込みすぎず、直感的に操作できる余白を残す

空間の快適さと同じく、情報や表現の心地よさを意識することは、相手にストレスを与えない大切な工夫です。

居心地のよさは「デザインの力」

結局のところ、“居心地のいい空間”とは偶然の産物ではなく、

光・音・匂い・距離・余白・リズム…さまざまな要素が織り重なったデザインの結果です。

そしてその快適さは、人の行動や感情を左右します。

カフェで会話が弾むのも、オフィスで集中できるのも、部屋でリラックスできるのも。

すべては「居心地のよさ」という見えない設計が働いているからこそ。

デザインとは、情報や表現だけでなく、人の心を居心地よくすることでもある。

そんな視点を持てば、日常の風景もまた違って見えてくるのではないでしょうか。

今回のお話はこの辺で。またお会いしましょう。